Vorwort

Im Jahr 2005 wurden die frühere Arbeitslosen- und Sozialhilfe zusammengelegt und als

eine Grundsicherung, bekannt unter „Hartz IV“, eingeführt.

Diese Grundsicherung wird jedem zuteil, der keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld hat

oder seinen Anspruch aufgebraucht hat.

Die Vor- und Nachteile dieser Hilfeleistung sollen hier nicht weiter beschrieben werden,

jedoch die Einschnitte waren für bestimmte Zielgruppen enorm. So fällt jeder

Arbeitnehmer, ungeachtet der Qualifikation, Stellung und Berufserfahrung nach Ablauf des Leistungs-

anspruchs auf Hartz IV-Niveau, sofern keine anderen Einnahmen oder Einkommen durch eine/n

Ehepartner/in vorliegen. Wiederum andere Personenkreise, wie zum Beispiel Kinder, die noch bei Ihren

Eltern lebten oder auszogen, hatten plötzlich Anspruch auf Grundsicherung. Ebenfalls Alleinerziehende oder

Selbständige.

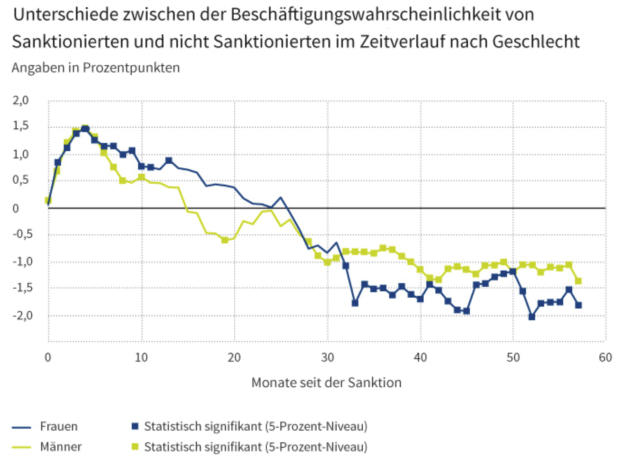

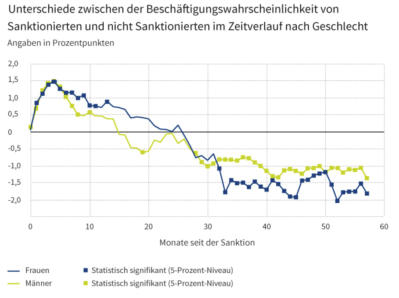

Kürzlich brachte das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung eine Studie heraus, die die Aus-

wirkungen von Sanktionen auf die langfristigen Vermittlungschancen beleuchtete. Sie kamen zu dem

Ergebnis, dass nach einer Sanktion die Vermittlungschancen stiegen, langfristig sich jedoch umgekehrt und

deutlich negativ auf den Verbleib in Arbeit auswirkten. Außerdem sanken langfristig die

Verdienstmöglichkeiten.

Quelle:

IAB-Forum: Schneller ist nicht immer besser: Sanktionen können sich längerfristig auf die

Beschäftigungsqualität auswirken

Heute sind über 15 Jahre nach Einführung von Hartz IV vergangen. Es gab zwischenzeitig auch schon andere

Studien, aber auch sehr viele Erfahrungswerte Betroffener, die ähnliche Zusammenhänge betonten.

Außerdem die seelischen und gesundheitlichen Auswirkungen langer Arbeitslosigkeit oder prekärer

Arbeitsverhältnisse.

Der vorliegende Artikel will diese Aspekte näher beleuchten und negative Auswirkungen zusammenfassen,

aber auch Wege aus einer solchen Lebens-situation aufzeigen.

Einleitung

Die Auswirkung von Massenarbeitslosigkeit auf eine Gesellschaft, auf Familien sowie auf das Individuum

wurde erstmals in einer richtungsweisenden soziologischen Studie am Beispiel „Die Arbeitslosen von

Marienthal“ wissenschaftlich untersucht (Paul F. Lazarsfeld, Marie Jahoda, Hans Zeisel. S. Hirzel,Leipzig

1933).

Dabei konnten sowohl drastische Veränderungen im Verhalten der Betroffenen, im Wertesystem,in der

Zukunftsplanung, im Zusammenleben, in den Schulleistungen von Kindern und auch in der Wahrnehmung

von Zeit (u.v.m.) festgestellt und dokumentiert werden. Es wurden zudem geschlechts-spezifische

Unterschiede im Umgang mit der Situation erkannt und beschrieben.

Welche Fragestellungen wurden damals verfolgt?

Fragen zu der Stellung zur Arbeitslosigkeit

Wie war die erste Reaktion auf die Arbeits-losigkeit?

Was hat der Einzelne getan, um Arbeit zu finden?

Wer hat auswärts Arbeit gefunden;

auf welchem Weg?

Welcher Arbeitsersatz wird geleistet?

Stellung zu Arbeitsgelegenheiten insbesondere zur Auswanderungsfrage

Typen und Phasen des Veraltens

Welche Pläne haben die Untersuchten?

Unterschiede zwischen Erwachsenen / Jugend-lichen

Unterschiede zwischen Arbeitenden und Arbeitslosen

Verhältnis zu Fürsorge

Fragen zur Wirkung der Arbeitslosigkeit

Wirkung auf den psychischen Zustand der Bevölkerung

Wirkung auf Schulleistung der Kinder

Wirkung auf die Kriminalität

Sind die älteren oder die jüngeren stärker von der Arbeitslosigkeit betroffen?

Haben sich Schwierigkeiten bei eventueller Wideraufnahme der Arbeit gezeigt?

Haben sich politische Gegensätze verschärft oder vermindert?

Hat sich die Stellung zur Religion verändert?

Haben sich allgemeine Interessenverschiebungen gezeigt?

Welche Veränderung hat die Zeitbewertung durchgemacht?

Wie haben sich die Beziehungen der Einwohner untereinander verändert?

Veränderungen innerhalb der Familie?

Welche Ergebnisse hatte die Studie gebracht?

Hier kurz zusammengefasst. Wer zeigte sich langfristig ungebrochen, resigniert, verzweifelt, apathisch? Das

Fazit war: das resignierende Verhalten dominierte schließlich das gesamte Leben in Marienthal.

Die Ergebnisse der Studie haben bis heute an Aktualität nicht verloren. Und sie stellen zudem auch

wesentliche Arbeitsfragen eines Life- und Sozialcoachings dar.

Damals war die materielle Not allerdings viel stärker im Vordergrund, weil aufgrund der besonderen

Situation und der folgenden Wirtschaftskrise keine soziale Absicherung mehr griff. Heute sind Arbeitslose

finanziell bessergestellt, aber dennoch leben auch bei uns viele an einem Existenzminimum. Schwerer

wirken aber die seelischen, psychosozialen und psychoso-matischen Auswirkungen von

Langzeitarbeitslosigkeit. Es gibt nach wie vor geschlechtsspezifische Unter-schiede in der Wahrnehmung, im

Umgang mit sowie der Verarbeitung von Arbeitslosigkeit. Zudem finden sich Unterschiede in der

Entwicklung von Krankheits-bildern während einer Langzeitarbeitslosigkeit.

Auch empfinden jüngere Menschen Arbeitslosigkeit anders als ältere, da die jüngeren noch nicht auf Jahre

oder Jahrzehnte Arbeitstätigkeit zurückschauen.

Die gesellschaftlichen und Arbeitsverhältnisse haben sich seit „Marienthal“ schon sehr verändert. Der

Arbeitslose heute hat zudem ganz andere Möglichkeiten, seine Zeit zu strukturieren und den Tag zu füllen,

auch wenn es sich hierbei nicht selten um Ablenkung handelt (TV, Internet, Computerspiele, etc.)

Zurecht fragen sich mittlerweile wieder viele Menschen, ob Arbeit überhaupt dem Leben Sinn verleiht.

„Soziologisch betrachtet, wirkt der moderne Arbeitsbegriff als umfassende Beschreibung für individuelles

und soziales Handeln. Bestimmt die Gesellschaft noch den Wert der Arbeit oder bestimmt die Arbeit den

Wert der Gesellschaft bzw. ihrer Mitglieder? Sind es die individuellen Wünsche oder die gesellschaftlichen

Anforderungen, die Menschen handeln lassen? Ist es möglich, ein eigenständiges Selbst durch die Arbeit zu

entwickeln, oder sind wir alle nur die Marionetten des großen Drahtziehers im Hintergrund? Welche

Bedeutung hat die Arbeit tatsächlich für das Leben des Menschen allgemein und besonders für die Menschen

im 21. Jahrhundert?“ Das fragt Norbert Nüchter (Über die Bedeutung der Arbeit für das menschliche Leben,

2009)

Auf der anderen Seite erleben wir einen kontinuierlichen Wegfall von Arbeitsplätzen, der aufgrund

technologischer Entwicklungen nicht aufzuhalten ist. Es entstehen immer wieder neue Berufsbilder, diese

betreffen aber in der Regel die Spezialisten.

„Seit dem Beginn der Moderne bemisst sich der Wert eines Menschen am Marktwert seiner Arbeitskraft.

Jetzt, da diese Ware in einer automatisierten Welt zusehends überflüssig wird, müssen wir den Menschen in

seinem Verhältnis zur Gesellschaft neu definieren.“

(Jeremy Rifkin, Das Ende der Arbeit, S. 13)

Der Arbeitsplatz als Erlebnis- und Gestaltungsraum

Dennoch bleibt der Arbeitsplatz in der westlichen Welt sicherlich noch einige Zeit bei der Mehrzahl der

Bürger das strukturierende Merkmal im Lebenslauf und die Berufsrolle ein zentraler Aspekt der Identität.

Denn der Arbeitsplatz ist mehr als nur eine Möglichkeit, seine elementaren Bedürfnisse sicher zu stellen.Er

ermöglicht auf der Basis einer existentiellen Sicherheit die Grundlage für höhere Bedürfnisse, die

Selbstverwirklichung ermöglichen (vergl. Maslow).

Aber auch der Arbeitsplatz selbst ist ein Ort, an dem Bedürfnisse befriedigt werden.

Der Arbeitsplatz ist ein Erlebnisraum. Arbeit ist ein psychosozialer Aspekt.

Die Arbeitszeit strukturiert zum Beispiel die Tages- und die Lebenszeit eines Menschen.

Es entsteht ein Rhythmus. Der Arbeitsplatz ermöglicht soziale Kontakte und bindet den Menschen ein in ein

soziales Netz. Dadurch nimmt der Mensch teil an Gesellschaft, Kultur und Politik. Er bündelt seine

physischenund mentalen Energien und bringt diese zum Ausdruck in der Herstellung eines Produktes, einer

Dienstleistung, einer Idee oder anderes. Indem die Lebensenergie sinnvoll kanalisiert wird, erhält sich der

Mensch psychische und physische Gesundheit. Mit den sozialen Kontakten entstehen selbstverständlich auch

Reibung und Konflikte, die wiederum Veränderung und Wachstum der Menschen in Ihrer Persönlichkeit

bewirken können.

Krisen bieten die Möglichkeit zu sinnvoller Neuausrichtung im Leben oder dazu, eigene Verhaltensmuster,

Werte und Normen zu überdenken und zu ändern. Der Mensch erlebt geistige und körperliche Heraus-

forderung, Erfolg und Misserfolg, Macht und Ohnmacht.

Er entwickelt Selbstwertgefühl durch zunehmenden Wissens, Könnens und durch Leistung.

All diese Aspekte wirken sich entsprechend auch auf das soziale Umfeld aus, auf Beziehung, Familie,

Freundeskreis. Ebenso entstehen Aspekte wie Status und Ansehen.

Der Arbeitsplatz als Erlebnis- und Gestaltungsraum

Wir leben in einer Gesellschaft, in der Freizeit ein wesentlicher Aspekt des Lebens geworden ist. Aber eine

Freizeit, die noch so sinnvoll ausgefüllt wird, ersetzt nicht im gleichen Maße den Stellenwert der Arbeit.

Welche und wie viel Arbeit der Mensch braucht, was er als Herausforderung erlebt, wie viel Sinnhaftigkeit er

durch Arbeit findet, kann nur der Einzelne für sich selbst herausfinden und unterscheidet sich je nach

Persönlichkeitsstruktur und Wertesystem.

Dient die Identifikation mit der Arbeit einem Weg zur Selbstverwirklichung oder wird Arbeit „nur“ als

Möglichkeit gesehen, finanziell am Gesellschaftsleben teil zu haben.

Der Mensch benötigt jedoch mindestens so viel Arbeit, damit er den Kontakt zur gesellschaftlichen,

kulturellen und politischen Realität nicht verliert. Arbeit ist ein Aspekt von Gesundheit und Gesundheit ist

ein Aspekt von Arbeit. Mit einem Zitat gesprochen:

„Gesundheit ist die Fähigkeit, lieben und arbeiten zu können“ (Sigmund Freud).

Arbeitslosigkeit und Gesundheit

a)

Macht Arbeitslosigkeit krank oder führt Krankheit zu Arbeitslosigkeit?

Für beide Erklärungsmodelle gibt es zahlreiche Hinweise und Belege. Das erste Erklärungsmodell kennt man

unter dem Begriff „Kausalitätshypothese“, das zweite nennt man die „Selektionshypothese“.

In einzelnen Fällen können auch gleichzeitig beide Modelle als Erklärung herangezogen werden.

Arbeitslosigkeit kann Folge und (Mit-) Ursache einer Erkrankung sein (Dualität).

Die Gesetze einer wettbewerbsorientierten Mark-twirtschaft führen leicht dazu, dass einerseits die

„fitteren“ Bewerber im Auswahlverfahren bevorzugt werden, aber auch, dass kranke Arbeitnehmer bei

einem hohen Angebot an Arbeitskräften einer Gefahr der Kündigung eher ausgesetzt sind. Besonders bei

befristeten oder Zeitarbeitsverträgen. Dies spricht für das Vorhandensein eines Selektionsprinzips.

Der Übergang in die Arbeitslosigkeit löst jedoch zahlreiche Prozesse aus, die sich langfristig negativ auf die

Lebenssituation und Lebensführung der Betroffenen auswirkt. Sie verlieren nicht nur einen beträchtlichen

Teil des Einkommens und sehen sich

mit ganz neuen Vorgaben durch Behörden konfrontiert, vor denen viele zudem noch Angst haben. Es werden

die oben genannten Alltags- und Beziehungsstrukturen durcheinander gebracht, aufgeweicht oder entfallen

komplett (Der Arbeitsplatz als Erlebnis- und Gestaltungsraum). Das weist auf das Vorhandensein eines

Kausalitätsprinzips hin.

Die Zeit- und Alltagsstruktur, die ein ganz wichtiges Orientierungsprinzip im Leben darstellen, geratenin

Unordnung. Kontakte und Beziehungen gehen verloren, Teilhabe am gesellschaftlichen Leben reduziert sich,

ebenfalls die Möglichkeit, gebraucht zu werden und Leistung zu zeigen, was wiederum fehlende

Anerkennung zur Folge hat sowie ein Rückgang des Selbstwertgefühls.

Viele Betroffene verheimlichen zudem ihre Arbeitslosigkeit, weil sie entsprechende negative Reaktionen aus

ihrem Umfeld befürchten. Die Gesellschaft neigt bei der Erklärung vieler Phänomene zu Alltagstheorien, die

wiederum eine Verstärkung der Belastungssituation und Stigmatisierung bewirken.

„Phänomene wie Bagatellisierung, Individualisierung, Naturalisierung und Historisierung von Arbeits-

losigkeit bestimmen das Bild in und den Umgang von der Gesellschaft mit der Massenarbeitslosigkeitund

den davon betroffenen Menschen. Dieses gesellschaftliche Bild wiederum bestimmt die individuelle

Bewältigung der Erwerbslosigkeit direkt und indirekt Betroffener wesentlich mit.“(September 2008:

Arbeitslosigkeit: Psychosoziale Folgen):

Bagatellisierung

Indem die Gesamtgruppe aller Arbeitslosen anhand bestimmter Kriterien in einzelne Gruppen aufgespalten

wird, von denen nur spezielle Gruppen überhaupt in der offiziellen Arbeitslosenstatistik erfasst werden, wird

das wahre Ausmaß der gesellschaftlichen Spaltung zu verbergen versucht.

Damit werden wachsende Gruppen von Arbeitslosen von Leistungen aber auch von der öffentlichen

Wahrnehmung ausgeschlossen. Dies trifft ganz besonders auf Frauen zu, die sich jahrelang um Familie und

Haushalt gekümmert haben.

Individualisierung

Individualisierende Schuldzuweisungen wie z.B. Arbeitslosen „Arbeitsunwilligkeit“, „zu geringe oder falsche

Qualifikationen“, „zu hohe Ansprüche an einen Arbeitsplatz“ oder „bewussten Missbrauch von

Sozialleistungen“ zu unterstellen, führt auf Seiten der Arbeitslosen zu einem permanenten Recht-

fertigungsdruck, nicht zu der Gruppe zu gehören, die ihre Situation selbst verschuldet hat. Dieser

Mechanismus betont und verschärft die Grenze zwischen Beschäftigten und Erwerbslosen. Er verstärkt die

soziale Stigmatisierung von Arbeitslosen und erleichtert zudem den Beschäftigten die Illusion der Kontrolle

des eigenen Arbeitslosigkeitsrisikos durch Wohlverhalten aufrechtzuerhalten. Die Individu-alisierung macht

somit aus den Opfern einer Arbeitsmarkt-Krise ihres eigenen Schicksals und nimmt den Betroffenen damit

eine wesentliche Grundlage, um kollektiv politisch für die Verbesserung ihrer Situation zu kämpfen.

Naturalisierung

Ausgrenzend wirkt ebenso, wenn Massenarbeitslosigkeit als „von Natur gegeben“ betrachtet wird und somit

aus den Bereichen der aktiven Politik ausgeschlossen und ihr somit die Sichtweise der bewussten

Veränderbarkeit entzogen wird.

Historisierung

Die Abwälzung der Gründe für die Massenarbeitslosigkeit im Deutschland der 90er Jahre auf die deutsche

Vereinigung und genauer die „Erblast des sozialistischen Systems der DDR“ oder die dort konstatierte fiktive

„verdeckte Arbeitslosigkeit“, ist ein gesellschaftlicher Erklärungsversuch von Arbeits-losigkeit, der die

Lebensleistungen vieler Menschen massiv entwertet. Diesen Menschen wird bedeutet, dass das, was sie in

ihrem bisherigen beruflichen Leben geleistet haben, sinn- und wertlos war.

Zahlreiche Studien weisen jedoch darauf hin, dass ein Verursachungsprinzip (Kausalitätshypothese)

vorherrschend ist und Arbeitslosigkeit und prekäre Arbeitssituationen krank machen.

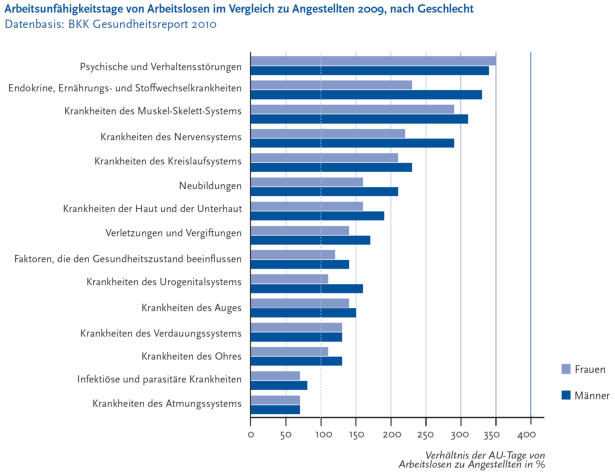

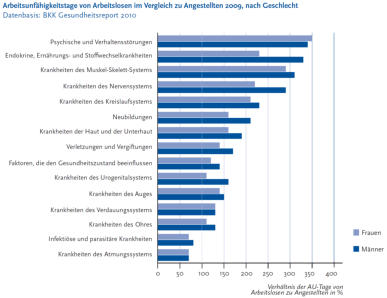

„Arbeitslose Frauen und Männer sind von vielen Beschwerden und Krankheiten häufiger betroffen als

Erwerbstätige des gleichen Alters (RKI 2003). Hinweise liefert etwa die Arbeitsunfähigkeitsstatistik der

gesetzlichen Krankenkassen. Der Gesundheitsreport der Betriebskrankenkassen (BKK) aus dem Jahr 2010

zeigt, dass arbeitslose Frauen im Jahr 2009 mit durchschnittlich 22,8 Tagen deutlich häufiger arbeitsunfähig

waren, als weibliche Angestellte mit 12,4 Tagen. Bei Männern betragen die entsprechenden Werte 19,5 und

9,7 Tage.“ (GBE kompakt - 1/2012)

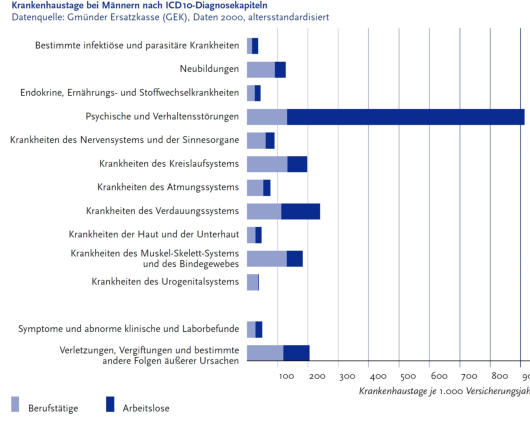

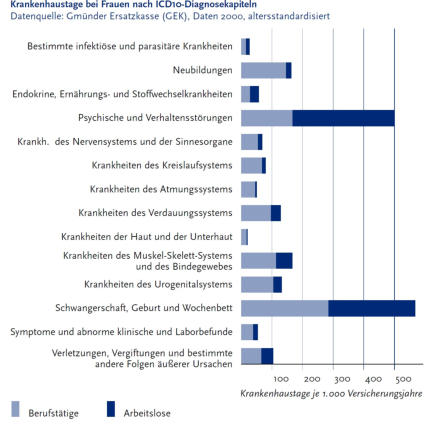

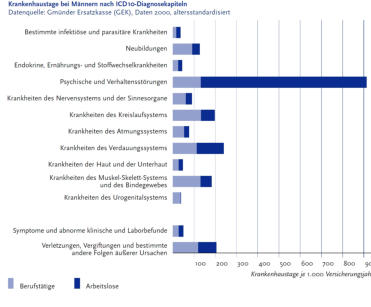

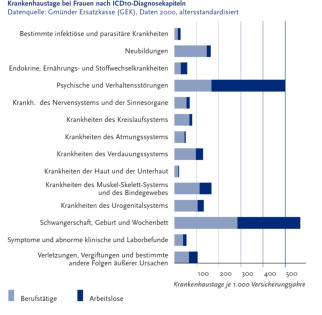

Weitere erhebliche Unterschiede zwischen Arbeitslosen und Berufstätigen konnten die Autoren: Dr. Thomas

G. Grobe, MPH und Prof. Dr. Friedrich W. Schwartz in der Gesundheitsberichterstattung des Bundes, Heft 13

bezogen auf einzelne Diagnosen oder Diagnosegruppen, in der Krankenhausverweildauer darlegen.

Folgende Abbildungen zeigen die bei arbeitslosen Männern bzw. Frauen erfassten Leistungstage der GEK-

Versicherten in Krankenhäusern im Vergleich zu Leistungstagen bei aktuell Berufstätigen, aufgeteilt nach

ausgewählten Diagnosekapiteln der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten in der

10.Revision (ICD10). Auf die angegebenen Kapitel entfallen 99 % aller Krankenhaustage.

Grundsätzlich gilt, dass Arbeitslose, im Vergleich zu Berufstätigen, in Bezug auf alle Diagnosekapitel eine

höhere Inanspruchnahme von Krankenhausleistungen aufweisen (gemessen an der Verweildauer). Bei

Neubildungen, Krankheiten des Kreislaufsystems, der Harn- und Geschlechtsorgane sowie des

Bewegungsapparates finden sich geringe bis mäßige Unterschiede zu Ungunsten von Arbeitslosen.

Deutlicher erscheinen die Differenzen bei Infektionserkrankungen, Stoffwechsel-erkrankungen, Krank-

heiten der Verdauungsorgane sowie bei Verletzungen und Vergiftungen. Unter arbeitslosen Frauen finden

sich zudem doppelt so viele schwangerschaftsbedingte Krankenhaustage.

Die mit Abstand deutlichsten Unterschiede zeigen sich hinsichtlich stationärer Aufenthalte wegen

psychischer Störungen: Arbeitslose Manner verbringen nahezu siebenmal mehr Tage mit einer ent-

sprechenden Diagnose im Krankenhaus als Nicht-Arbeitslose, unter Frauen betragt das Verhältnis 3:1.

Nach diesen Ergebnissen lassen sich bei Männern 60% der Unterschiede in der Krankenhaus-verweildauer

zwischen Arbeitslosen und Berufstätigen auf Krankenhaustage mit der Diagnose einer psychischen Störung

zurückfuhren, bei Frauen erklären diese 37 % der Differenzen. Schwangerschaftsbedingte Aufenthalte sind

unter Frauen für etwa 32% der zusätzlich erfassten Leistungstage von Arbeitslosen verantwortlich zu

machen.

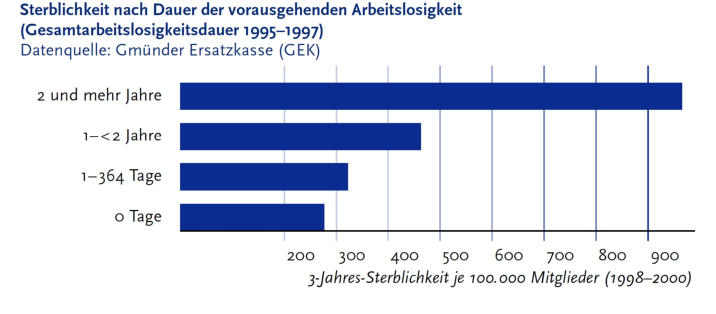

Eine folgende Grafik soll das Risiko der Sterblichkeit in Abhängigkeit vorausgegangener Arbeitslosendauer

aufzeigen.

a)

Wie macht Arbeitslosigkeit krank?

Nicht nur Arbeitslosigkeit macht krank, sondern auch sogenannte „prekäre“ Arbeitsverhältnisse.

Dazu zählen unterbezahlte Jobs, die sich am Mindestlohn und darunter bewegen oder einfach die Person und

Familie nicht ernähren können, ohne Zusatzleistungen zu beantragen. Zeitarbeitsverträge, unsichere Jobs

aufgrund von Umstrukturierungs-maßnahmen und Personalabbau sowie Jobs, die nicht zur Qualifikation

passen (Überforderung und Unterforderung).

Außerdem wirkt sich allein der Gedanke an einen möglichen Verlust oder die Angst vor Mangel für das

psychische System ganz genauso aus als sei der Mangel vorhanden. Das Gehirn und damit auch die Körper-

funktionen unterscheiden nicht zwischen gedachten und realen Situationen. Dies ist aus der Stressforschung

zwischenzeitig bekannt. Und daher wirken sich allein drohende Zustände schon krankmachend aus.

So kommen wir zu den Wirkprinzipien, die einen Organismus krank machen können. Wir wissen, dass

dauerhafte Stressbelastungen zu vielfältigen neurologischen, physiologischen und biochemischen

Veränderungen führen, die den Organismus langfristig schädigen. Kurze Stressmomente oder -phasen

werden durch den Organismus mit entsprechenden Stressreaktionen kompensiert. Adrenalin und weitere

Botenstoffe werden ausgeschüttet, damit der Organismus agieren oder reagieren kann.

Muskeltonus erhöht sich, die Herzfrequenz passt sich an und Organfunktionen, die bei einer Angriffs- oder

Fluchtreaktion nicht benötigt werden, werden heruntergefahren. Nach überstandener Gefahren-situation

normalisieren sich diese Prozesse, es kommt zu einer Entspannung Der Organismus ist evolutionär darauf

eingestellt, bei Gefahr mit Kampf oder Flucht zu reagieren. Genauso, wie bei einer „realen“ Gefahr - z.B. bei

einem physischen Angriff - mit Kampf oder Flucht geantwortet wird, so kann der Organismus bei seelischer

oder wirtschaftlicher Gefahr auch nicht anders reagieren. Er antwortet mit denselben physiologischen

Prozessen.

Arbeitslosigkeit, aber auch prekäre Arbeitsverhältnisse stellen für die meisten Menschen erst einmaleine zu

erwartende Dauerbelastung (Stressor) dar, deren Ende zum aktuellen Zeitpunkt jedoch noch unbekannt ist.

Diese „Unbekannte“ löst eine permanente Stresshaltung aus. Je länger die Situation anhält, desto eher

manifestieren sich entsprechende Stresssymptome. Diese Dauerbelastung, bzw.das Ausbleiben der

Erholungspause, haben physiologische und organische Veränderungen und Schädigungen zur Folge

(dauerhaft erhöhtes Adrenalin und Cortisol, Cholesterin, gestörter Zucker-stoffwechsel, Bluthochdruck,

erhöhter Muskeltonus, gestörte Verdauungsfunktionen, Immundefizite u.v.m.).

Insgesamt sind mehrere Faktoren bekannt, wie Arbeitslosigkeit zu Krankheit führen kann:

Stressmodell

Deprivationstheorie

Gesundheitsschädigendes Eigenverhalten und riskante Lebensweise

Vitamin-Modell nach Peter Warr

Peter Warr, ein britischer Arbeitspsychologe, hat folgende lebenswichtige „Vitamine“ der Arbeitswelt

definiert:

Zu den Constant-Effekt-Faktoren zählen:

1. die Verfügbarkeit finanzieller Ressourcen

2. die physische Sicherheit

3. die soziale Position, die Selbstachtung und Anerkennung durch andere

Diese Faktoren müssen vorhanden sein, damit eine gesunde Basis existiert. Ist eine bestimmte Quantität

erreicht, dann verstärkt sich hier die Wirkung nicht mehr.

Zu den Additional-Decrement-Faktoren zählen:

1. die Möglichkeit zur Kontrolle der eigenen Lebensbedingungen

2. die Möglichkeit zu sozialen Kontakten

3. die Möglichkeit, eigene Fähigkeiten zu entwickeln und anzuwenden

4. externe Zielvorgaben, die aktivierend und motivierend wirken

5. die Abwechslung und damit die Chance, neue Erfahrung zu machen

6. die Vorhersehbarkeit und Durchschaubarkeit von Ereignissen

Hier ist ein „zu wenig“ genauso schädlich, wie ein „zu viel“.

Dauerhafter Mangel (Deprivation) oder ein zu erwartender Mangel (also die Angst vor Mangel) ist ein

Stressor, der wiederum entsprechende Stressreaktionen im Organismus auslöst. Das Nervensystem

unterscheidet dabei vorerst nicht zwischen materiellem und immateriellem Mangel.

Gesundheitsschädigendes Eigenverhalten und riskante Lebensweise sind weitere Faktoren die bei vielen

Menschen unter Dauerstress, also auch bei Lang-zeitarbeitslosen, anzutreffen sind. Dazu zählen unter

anderem Probleme durch einseitige Ernährung, erhöhter Alkohol- und Nikotinmissbrauch, Tabletten-

konsum und in der heutigen Zeit, erhöhte Sucht bei der Nutzung digitaler Medien.

Arbeitslosigkeit ist zudem ein sehr großer sozialer Stressor, da er zu Verlusten bei den

zwischenmenschlichen Beziehungen führen kann und so eine mangelnde soziale Eingebundenheit zur Folge

hat. Denn der Arbeitsplatz stellt in unserer Gesellschaft eine zentrale Möglichkeit dar, soziale Kontakte zu

leben und zu pflegen. Arbeitslose leiden zudem häufig unter Stigmatisierungen aus dem sozialen oder

gesellschaftlichen Umfeld und ziehen sich daraufhin zurück.

Rollenveränderungen, Identitätsverlust, mangelhaftes Selbstwertgefühl und soziale Isolation sind bekannte

Folgen.

Zahlreiche Arbeitslose entwickeln daher langfristig depressive Verstimmungen bis hin zu Depressionen,

Angststörungen, Schlafstörungen, Reizbarkeit, Apathie und Resignation. Dies alles hat einen bedeutsamen

Rückgang von Vitalität und Lebensqualität zur Folge.

Vitalität, Mut, Selbstwirksamkeitserwartung, dies sind alles wesentliche Faktoren, um wieder aus einer

solchen Krise herauszukommen.

Finanzielle Einschränkungen bis hin zur Ansammlung von Schulden kommen erschwerend hinzu.

Sie stellen nicht nur einen eigenen Stressor dar, sondern schränken auch viele Aktivitäten und damit Teilhabe

am gesellschaftlichen Leben ein. Der Lebensalltag wird schwieriger, viele Aktivitäten werden aufwendiger,

z.B. weil kein Kfz vorhanden ist, eine kaputte Waschmaschine führt zu erheblicher Mehrarbeit, mangelnde

Kaufkraft erkennt man ggf. am Äußeren (Kleidung).

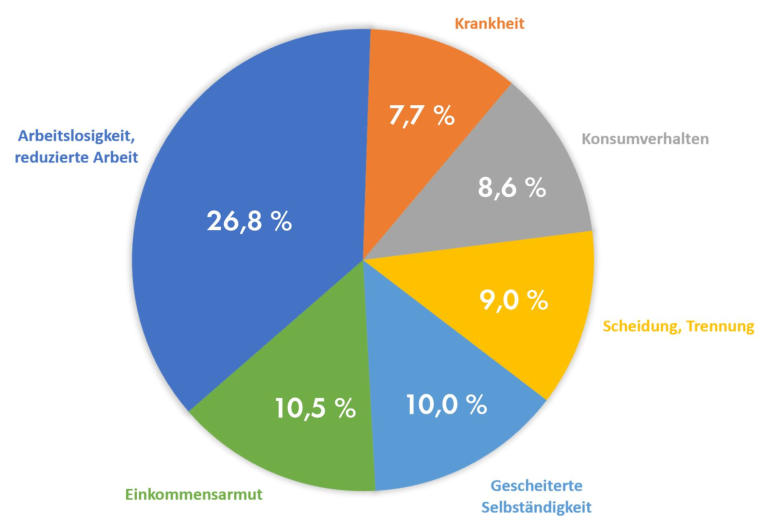

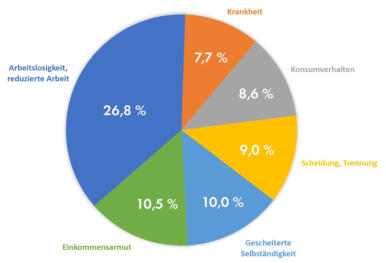

„Big Six“ der Überschuldungsgründe:

Quelle: iff Überschuldungsreport 2015

Viele dieser Aspekte und Problematiken stehen in einer wechselseitigen Beziehung zueinander.

Auf diesem Weg entwickeln sich häufig sogenannte „multiple“ Belastungssituationen.

Mensch und Umwelt sind in einem „ökologischen System“ miteinander verbunden, wie später noch im

Kapitel zum methodischen Ansatz beschrieben wird. Wie jedes ökologische System benötigt auch dieses ein

ökologisches Gleichgewicht, einen geregelten Austausch zwischen den Lebenswelten, eine ausge-wogene

Homöostase.

Arbeitslosigkeit, Kindheit und Sozialisation

Besonders Kinder sind von finanziellen Einschränkungen betroffen. Sie können an Aktivitäten Gleichaltriger

nicht teilhaben, können sich bestimmte Konsumgüter nicht leisten und werden damit leichter zu

Außenseitern. Häufig sind die Wohnverhältnisse entsprechend eingeschränkt, was sich hemmend auf die

seelische Entfaltung der Kinder oder deren Lernmöglichkeiten auswirkt.

Aber auch die Zukunft von Kindern arbeitsloser Eltern verläuft nicht gleichermaßen erfolgreich, wie die von

Berufstätigen.

„Söhne arbeitsloser Väter sind häufiger selbst arbeitslos – entscheidend ist der Familienhintergrund.

Die Ergebnisse der Studie lassen sich wie folgt zusammenfassen: Söhne arbeitsloser Väter sind im Alter von

17 bis 24 Jahren häufiger selbst arbeitslos als Söhne, deren Väter eine Beschäftigung hatten.

Jedes Jahr mehr an väterlicher Arbeitslosigkeit im Alter 10 bis 15 Jahre des Sohnes erhöht die

Arbeitslosigkeit des Sohnes um etwa ein Drittel …“ (Prof. Dr. Steffen Müller, Wirtschaft im Wandel, Jg. 22 (2),

2016)

Eine Studie von Bernhard Schmidpeter vom RWI Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Essen zeugt

zudem: „Wenn Eltern zum Zeitpunkt der Schulwahl – wenn die Kinder 10 Jahre alt sind – arbeitslos sind, liegt

die Wahrscheinlichkeit, dass ihre Kinder später einen Universitätsabschluss machen, nur bei 25 Prozent. Von

den Kindern, die erst im Alter von 12 Jahren von der Arbeitslosigkeit des Hauptverdiener-Elternteils

betroffen sind, erreichen dagegen 30 Prozent einen Studienabschluss. Der ungünstige Zeitpunkt sorgt unter

Kindern, die aufgrund der Arbeitslosigkeit ihrer Eltern ohnehin schon benachteiligt sind, also für einen

Rückgang der Akademikerquote um rund 14 Prozent.

Im Durchschnitt erzielen betroffene Personen im Alter von 35 bis 37 Jahren ein um bis zu 3.500 Euro

geringeres Jahreseinkommen durch die Arbeitslosigkeit des Elternteils. Über die Dauer der Karriere macht

das einen Unterschied von bis zu 65.000 Euro aus.“

Aber, wie sieht es mit den psychosozialen Aspekten bei den Kindern und Jugendlichen aus?

Die Forschungen auf diesem Gebiet sind noch sehr dünn. Sowohl in Statistiken als auch in Diskussionen

werden sie überwiegend als Teil der Familieversteckt mitthematisiert, wenn es um Alleinerziehende,

Mehrpersonenhaushalte ode Familien geht.

„Elterliche (Langzeit-)Arbeitslosigkeit betrifft die Kinder (im schulpflichtigen Alter) in ganz ähnlicher Weise

wie die Erwachsenen. Alle besonders auffälligen Symptome der Auswirkungen von Arbeitslosigkeit im

personalen und sozialen Bereich sind auch bei den mitbetroffenen Kindern beobachtet worden: Psychische

Auffälligkeiten – Angstzustände, Schlafstörungen, motorische Unruhe, emotionale Labilität, Introversionen,

Konzentrationsschwäche, Regressionen. Soziale Auffälligkeiten – Abbruch sozialer Kontakte, Angst vor

Stigmatisierung, Verleugnung der Arbeitslosigkeit in der Familie, Distanzierung von den Eltern,

Leistungsabfall, Delinquenz.“ (Kinder arbeitsloser Eltern: Erfahrungen, Einsichten und Zwischenergebnisse

aus einem laufenden Projekt Karl G. Zenke, Günter Ludwig)

Kinder lernen besonders in den ersten Jahren durch Vorbildfunktion. In der Lernforschung nennt man dies

„Lernen am Modell“. Kinder von langzeitarbeitslosen Eltern, deren Eltern ebenfalls schon arbeitslos waren,

also Arbeitslosigkeit über zwei oder drei Generationen hinweg, sind ganz besonders betroffen , da sie diesen

Zustand als Normalität erleben. Sogenannte „Hart-4-Generationen“ gibt es schon in Deutschland.

Kinder arbeitsloser Eltern haben im Vergleich zu anderen erheblich weniger berufliche Erfolgschancen und

leiden sehr viel häufiger unter Zukunftsängsten und anderen psychischen Störungen sowie

Entwicklungsdefiziten.

Interventionsmöglichkeiten und Maßnahmen

Arbeitslosigkeit ist ein gesamtgesellschaftliches Phänomen und Problem und kann nicht nur dem Einzelnen

zugeschrieben werden und nicht nur beim Einzelnen ansetzen.

Der alleinige Fokus auf den Einzelnen erhöht dessen Problematik, da dies eine Form der Stigmatisierung

darstellt, bei dem der Betroffene die Fehler und die Lösungen bei sich selbst suchen muss.

Vielen Maßnahmen liegt die Annahme zugrunde, die Arbeitslosigkeit sei „verhaltensbedingt“, also selbst

verschuldet. Wissenschaftlich gesehen kann dies jedoch nicht belegt werden, da hierzu rückwirkend niemals

das notwendige Datenmaterial erstellt werden kann. Es handelt sich also grundsätzlich um eine Vermutung.

Bei schwachem Arbeitsmarkt oder zu geringen Verdienstmöglichkeiten oder branchenbedingten Arbeits-

marktkrisen liegen zudem ganz klar strukturelle Probleme vor, auf die der einzelne keinen Einfluss hat.

Und dennoch muss selbstverständlich eine Beratungsarbeit, unter der Berücksichtigung der äußeren

Faktoren, verstärkt beim Individuum ansetzen. Denn dieses benötigt auf mehreren Ebenen Unterstützung.

Gesellschaftliche und erst wirtschaftliche Einflussfaktoren lassen sich nur langfristig durch Aufklärung,

Wertewandel oder politisch verändern.

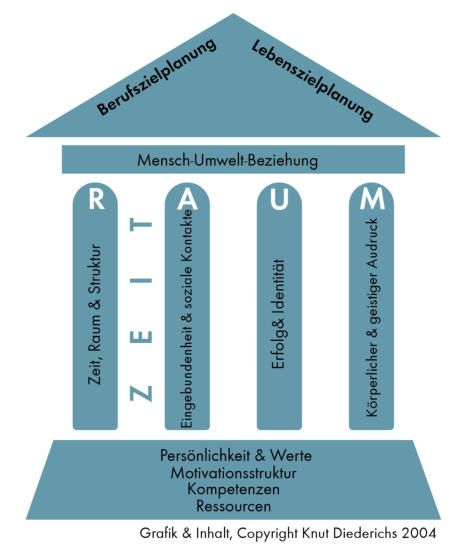

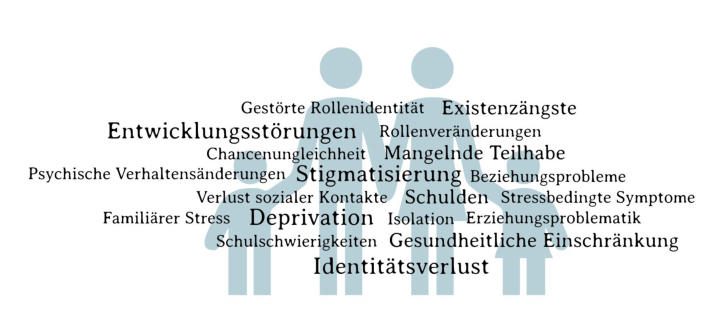

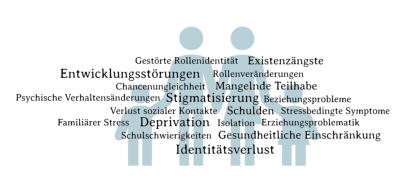

Fassen wir noch einmal zusammen, welche Probleme sich beim Individuum und seiner Familie durch

Langzeitarbeitslosigkeit entwickeln und welche Lebenslebereiche betroffen sein können:

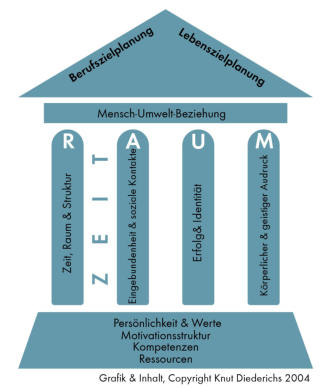

Grafik: Knut Diederichs

a)

Welche Interventionen oder Maßnahmen können als kritisch bewertet werden?

Sämtliche Maßnahmen, bei denen die Annahme im Raum steht, der Arbeitslose sei vordergründig oder allein

für seine Situation verantwortlich, rufen entweder Widerstände hervor oder lösen Gefühle der

Stigmatisierung aus.

Sich wiederholende Maßnahmen, wie zum Beispiel, das dritte Bewerbungstraining, zeigt einerseits, dass die

ersten beiden offensichtlich nicht von Erfolg gekrönt waren und werden von den Betroffenen auch häufig als

Schikane empfunden. Denn aus ihrer Sicht haben sie seitdem „alles“ versucht. Die Inhalte wiederholen sich

zudem, was eher langweilt als motiviert. Inhalte von Bewerbungstrainings sind nahezu identisch, aber auch

widersprüchliche Meinungen, zum Beispiel zur Bewerbungsstrategie, rufen Irritation hervor.

Dazu zählen auch der Fokus auf zu viele (Anzahl) und wenig zielführende Bewerbungs-aktivitäten, nur um

eine bestimmte Quote zu erreichen. Sowie Bewerbungen auf Stellen außerhalb der Qualifikation oder des

Selbstwertes. Erkennt der Bewerber darin eine sinnvolle, wenn auch schmerzhafte Alternative, dann

bekommt die „Neuorientierung“ einen anderen Stellenwert.

Zu hohe Ziele oder wenig herausfordernde Ziele gehören ebenfalls dazu. Eine zu hohe Konzessions-

bereitschaft bei der Art der angestrebten Arbeit ist demotivierend. Sogenannte „bad jobs“, also prekäre

Arbeitsverhältnisse, sollten vermieden werden. Sie können in einzelnen Fällen zum schnellen Erfolg führen,

aber langfristig tragen diese nicht zum Erhalt der Gesundheit bei und bergen einen Bumerang-Effekt.

Jede Arbeitslosigkeit, die umso länger andauert, erhöht die Gefahr krankmachender und demotivieren-der

Faktoren und erschwert selbstverständlich die Integrationschancen allein schon aufgrund des schwindenden

„Marktwertes“.

Maßnahmen, die zum Abschluss nicht zu einer erfolgreichen Vermittlung führen, verschlechtern die

psychische Situation und Motivation der Betroffenen, da sie als Misserfolg gewertet werden.

Menschen mit einer hohen Identifikation mit ihrem Job oder ihrer Berufsrolle sowie mit einem hohen

Leistungsanspruch tragen eine größere Last, wenn es zu einer Arbeitslosigkeit kommt.

Eine hohe Hoffnung (Erwartungshaltung) auf einen neuen Job wirkt sich anfangs motivierend, aber

langfristig demotivierend aus. Bei niedriger Erwartungshaltung ist es umgekehrt.

Das eigene Problemlösungsverhalten stellt ebenfalls einen wesentlichen Faktor bei diesen Prozessen dar,

dazu komme ich aber weiter unten noch.

b) Welche Interventionen sind motivierend und stabilisierend?

Jede Geschichte hat eine Vorgeschichte und sollte entsprechend gewürdigt werden, indem sie besprochen,

reflektiert und gemeinsam bewertet wird.

Die Vergangenheit eines Menschen ist mehr oder weniger, aber stets eine (Re-)Konstruktion. Sie wirdaus der

Sichtweise des Betroffenen erzählt. Und dabei werden Zusammenhänge subjektiv rekonstruiert.

Zum Schutz des eigenen seelischen Systems neigen viele Menschen dazu, die Gründe für Schwierigkeiten

oder Fehler im Außen zu suchen oder füllen Gedächtnislücken gerne mit konstruierten Fakten.

Dennoch bleibt der Betroffene der Einzige, der diese Geschichte erzählen kann und es ist wichtig, die Historie

kennen zu lernen, die zur Arbeitslosigkeit oder zur Langzeitarbeits-losigkeit geführt hat. Eine jahrelang

belastende Arbeitssituation aufgrund von Miss-stimmung im Team, Über- oder Unterforderung oder ein über

Jahre drohender Personalabbau hinterlassen ihre Spuren und stellen die Grundlage für späteres

Entscheidungsverhalten dar.

Die zahlreichen Versuche, aus der Arbeitslosigkeit herauszukommen (wichtige Frage: was hat der Mensch

bisher schon alles versucht?), Misserfolge, erschwerende zusätzliche Aspekte und Einflüsse, die eine Folge

des Arbeitsverlustes und dann wiederum eine Ursache für weitere Probleme sein können, sollten

gewissenhaft erfasst werden.

Menschen erzählen in der Regel gerne ihre Geschichten.

Jede Maßnahme, die möglichst früh ansetzt, erhöht die Erfolgsaussichten. Daher sind Out- oder New-

placement-Programme wünschenswert. Diese setzen in der Regel vor Eintritt möglicher Arbeitslosigkeit an.

Verbesserung der Bewerbungsqualität und Präsentationsfähigkeit gehören, wie auch die gezielte und

arbeitsmarktbezogene Verbesserung von Fach-kompetenz (Zukunftsjobs) dazu.

Reflexive Verfahren, die das informelle Wissen und Können des Betroffenen herausarbeiten, stellen einen

zentralen Ansatz in der arbeitsmarktorientierten Beratung dar.

Eine Teilhabe am Arbeitsleben, zum Beispiel durch Teilzeit- und Minijobs, wirken sich nicht nur förderlich auf

den Geldbeutel aus und damit wiederum auf die Erhöhung von Handlungsspielraum oder der Absicherung

von Grundbedürfnissen, sondern ermöglichen soziale Kontakte und können das Selbst-wertgefühl erhöhen,

sofern die Art der Arbeit die Akzeptanz des Betroffenen findet.

Sogar Schwarzarbeit wirkt sich eher positiv auf die Psychohygiene aus. Staatliche Maßnahmen sollten

Arbeitsmöglichkeiten und Zusatzverdienste nicht gleichzeitig durch Leistungskürzungen verhindern.

Aktivität sollte nicht sanktioniert, sondern gefördert und begleitet werden.

Psychologisch orientierte Trainings und Coachings, die Handlungskompetenz, Motivation und

Selbstwirksamkeitserwartung erhöhen, können grundsätzlich als förderlich bewertet werden.

Jegliche Maßnahmen, die dem Lebensalltag Struktur und Orientierung verleihen, attraktive und erreichbare

Ziele vermitteln, Erfolgserlebnisse erzielen und zu einer gesundheitsförderlichen Lebensführung verhelfen

(z.B.: Ernährung, Bewegung, etc.), wirken sich positiv auf den Betroffen und sein soziales Umfeld aus.

c) Verhaltensprävention und Verhältnisprävention

Angestrebt wird eine Kombination aus Verhaltensprävention und Verhältnisprävention.

Wie der Begriff „Verhaltensprävention“ schon sagt, geht es hier um eine Intervention beim eigenen

Verhalten und der Vermeidung von verhaltensbedingten negativen Einflüssen. Damit ist unter anderem

gesundheitsschädigendes Verhalten gemeint, wie zum Beispiel mangelhafte Ernährung oder Konsum von

Drogen. Aber auch nicht förderliche emotionale und mentale Prozesse (negatives Denken), welche eine

schädliche Situation stabilisiert oder den Weg daraus erschwert.

„Verhältnisprävention“ (strukturelle Prävention) beschäftigt sich mit den technischen, organisatorischen

und sozialen Bedingungen des gesellschaftlichen Umfeldes und deren Auswirkungen auf die Entstehung von

Krankheiten. Sie zielt auf die Veränderungen der Lebensbedingungen der Menschen.

d) Fördernde und weniger fördernde Problemlösungsstrategien

Ein effektives Stressmanagement trägt erheblich zur Erhaltung der Gesundheit und Leistungsfähigkeit bei.

Aus vielen wissenschaftlichen Studien ist bekannt, dass ein richtiges Zusammenspiel von Stressbewäl-

tigungsstrategien deutlich die Stressbelastung senken kann.

Vorweg ein paar Erklärungen zum Phänomen Stress.

Durch die Arbeiten des Mediziners Dr. Hans Seyle wurde der Begriff „Stress“1956 erstmalig bekannt.

Er wurde aus der Materialforschung entlehnt. Auf ihn geht auch die Unterscheidung zwischen Distress und

Eustress, also zwischen negativ und positiv erlebtem Stress, zurück.

Dr. Hans Seyle formulierte folgende Definition:

Er definierte Stress als „die unspezifische Antwort des Körpers auf eine Anforderung“. Stress ist eine

Aktivierungsreaktion unseres Körpers und nicht die Ursache, die ihn auslöst. Während der Begriff „Stress“

als solcher neutral ist, d.h. nichts darüber aussagt, ob die körperliche Aktivierung positiv oder negativ ist,

wird er in der Umgangssprache meist negativ im Sinne einer Belastung verwendet: „Ich stehe unter Stress“

oder „Das war wieder ein Stress heute“.

Nach Lazarus kommt zur Auswirkung von sogenannten „Stressoren“ (das, was einem Menschen Stress

macht) ganz entscheidend die eigene Bewertung hinzu.

Dazu zählen die Interpretation und Bewertung des Stressors sowie die der eigenen Ressourcen.

„Stressbewältigung umfasst kognitive und verhaltensbezogene Anstrengungen zur Handhabung externer

und interner Anforderungen, die von der Person als die eigenen Ressourcen beanspruchend oder

überfordernd angesehen werden.“ (Lazarus & Folkman, 1984, S. 141)

Die Stressbewältigung wird als Coping bezeichnet. Lazarus unterscheidet drei verschiedene Arten des

Copings.

Problemorientiertes Coping

Das Individuum versucht, durch Informationssuche, direkte Handlungen oder auch durch Unterlassen von

Handlungen Problemsituationen zu überwinden.

Emotionsorientiertes Coping

Das Individuum versucht, die durch die Situation entstandene emotionale Erregung abzubauen.

Bewertungsorientiertes Coping

Das Individuum bewertet die Belastung eher als Herausforderung, wodurch Ressourcen frei werden, um

angemessen zu reagieren. Dies kann nur gelingen, wenn konkrete Problemlösungsansätze gefunden werden

(siehe problemorientiertes Coping). Es sollten also verschiedene Bewältigungsstrategien kombiniert werden

(vgl. Lazarus 1999).

Was als Stressor angesehen wird und welche Copingstrategie eingesetzt wird, das hängt auch sehr von

Persönlichkeitsaspekten ab sowie von der Sozialisation. Also von erlerntem Verhalten.

Aktives emotionsorientiertes Coping, wie zum Beispiel, Sport oder vielleicht bewußte Formen der Katharsis

können noch differenziert werden von Wutausbrüchen, Weinen oder ähnlichem.

Stressverschärfende Gedanken erschweren den Lebensalltag und sie sind zahlreich beim Menschenzu finden.

In besonderen Belastungssituationen wirken sie umso verstärkender. Diese gilt es bei der „kognitiven

Umstrukturierung“ in neue hilfreiche Gedanken umzuwandeln und die Herausforderung in einer Situation zu

sehen.

Der Stressforscher Gerd Kaluza beschreibt fünf bekannte stressverschärfende Haltungen:

•

Sei perfekt

•

Sei beliebt

•

Sei unabhängig

•

Behalte die Kontrolle

•

Halte durch

Jede dieser Haltungen erschweren den täglichen Umgang mit Herausforderungen und sind jeweils

angstgesteuert. „Sei perfekt“ ist zum Beispiel ein überzogener Leistungsanspruch über den Selbst-

bestätigung gesucht wird. Er ist gleichermaßen genährt von der Angst vor Fehlern und Misserfolg.

Perfektion ist in vielen Arbeitsbereichen wichtig. Aber die stressverschärfende Haltung „Sei perfekt“wird

dann zum Problem, wenn sie auch auf andere oder alle Lebensbereiche übertragen wird.

Dies führt dauerhaft zur Überforderung und zur Erschöpfung.

Im Rahmen einer kognitiven Umstrukturierung sucht der Betroffene eine alternative Haltung sowie

alternative entlastende Formeln.

Zum Beispiel: „Auch ich darf Fehler machen!“ Oder „So gut, wie möglich, aber auch so gut, wie nötig!“

„Weniger ist manchmal mehr!“

Vermeidungsorientierte Problembewältigungsstrategien sind wohl jedem Menschen bekannt, der sich

ernsthaft mit seiner eigenen Persönlichkeit befasst. Humorvoll spricht man vom „inneren Schweinehund“.

Kommt es je doch zur Verdrängung von Problemen, dann entwickeln sich destruktive Strukturen.

Ziel ist es daher, die Schwierigkeiten als Heraus-forderungen zu sehen und problemorientierte

Bewältigungsstrategien zu entwickeln. Bewältigte Probleme erhöhen die Kompetenz, stärken das

Selbstvertrauen und bieten Erfolgserlebnisse.

Fazit

Eine gewachsene Lebenssituation hat stets viele Seiten und Aspekte und die Entstehung von Problemen hat

zahlreiche Einflussfaktoren. Einseitige Betrachtungsweisen und vereinfachtes Ursache-Wirkungs-Denken

(wer hat Schuld?) bringen keine Hilfestellung. Komplexe und ganzheitliche Ansätze sind hier wichtig, um

Lebensgeschichten und schwierige Lebenssituationen zu verstehen.

Solche Ansätze gibt es und ich werde zukünftig einen interessanten Ansatz in meinem Blog vorstellen.

Sehr viele Menschen wissen: „ein Problem kommt selten allein!“ Und wenn es an Ressourcen fehlt, dann

wird ein Loch mit einem anderen gestopft. Das ist in der entsprechenden Situation nachvollziehbar,

erscheint sogar oft logisch, bzw. einfach notwendig. Am Ende jedoch findet man einen Teppich voller Löcher

vor. Kann man dies einem Betroffenen vorwerfen?

Man werfe einen Blick in die Politik, in die Wirtschaft und Finanzwelt, Energiewirtschaft und auf Natur und

Umwelt. Politiker stopfen Haushaltslöcher mit Geld aus anderen Töpfen. Dieses Geld fehlt dann wieder

bestimmten Bevölkerungsgruppen (in der Zukunft). Zum Beispiel bei den Renten.

Elektromobilität hier und saubere Luft vor der eigenen Tür, Kinderarbeit dort und Umweltverschmutzung

weit entfernt.

Probleme scheinen Attraktionsenergie zu besitzen … sie ziehen weitere Probleme an. Dann kommt eins zum

anderen. Und ein Tunnelblick entsteht leicht.

Der arbeitslose Mensch, sowie jegliche Person in schwierigen Lebenssituationen sollte daher nicht vor-

verurteilt werden. Denn nur, weil auf meinem Weg bisher keine Steine lagen, heißt es nicht, dass ich nicht

auch mal stolpern könnte.

Langzeitarbeitslosigkeit wird daher von zahlreichen Problemen auf finanzieller, gesundheitlicher und

sozialer Ebene begleitet. Diese „Baustellen“ binden sehr viel Energie und benötigen ständige

Aufmerksamkeit. Diese Energie fehlt dann für berufliche Zielplanung und Veränderung.

Daher macht hier auch ein Life- und Sozialcoaching Sinn und unterstützt in schwierigen Lebensphasen.

Dennoch liegt jedes Problem sowie dessen Lösung im Blick des Betrachters. Der Blickwinkel und die eigenen

Bewertung der Situation und der eigenen Ressourcen entscheidet letztendlich, was ein Problem ist oder eine

Herausforderung. Daher ist es wichtig, eine andere Haltung zur Lebenssituation und zur eigenen Person zu

finden, um mögliche Auswege zu erkennen.

Knut Diederichs, 01.07.2021

Copyright:

Das Kopieren und die Weiterverarbeitung von Text, Textpassagen oder Grafiken aus diesem Artikel unterliegt

dem Copyright.

Wissenswertes

Die Situation des Langzeitarbeitslosen

Comesstr. 2-4

50321 Brühl

T: 02232 30 32 711

M: 0171 123 05 47

kd@knut-diederichs.de

Vorwort

Im Jahr 2005 wurden die frühere Arbeitslosen- und Sozialhilfe

zusammengelegt und als eine Grund-sicherung, bekannt unter

„Hartz IV“, eingeführt.

Diese Grundsicherung wird jedem zuteil, der keinen Anspruch

auf Arbeitslosengeld hat oder seinen Anspruch aufgebraucht

hat.

Die Vor- und Nachteile dieser Hilfeleistung sollen hier nicht

weiter beschrieben werden, jedoch die Einschnitte waren für

bestimmte Zielgruppen enorm. So fällt jeder Arbeitnehmer,

ungeachtet der Qualifikation, Stellung und Berufserfahrung nach

Ablauf des Leistungs-anspruchs auf Hartz IV-Niveau, sofern keine

anderen Einnahmen oder Einkommen durch eine/n Ehe-

partner/in vorliegen. Wiederum andere Personen-kreise, wie

zum Beispiel Kinder, die noch bei Ihren Eltern lebten oder

auszogen, hatten plötzlich Anspruch auf Grundsicherung.

Ebenfalls Alleinerziehende oder Selbständige.

Kürzlich brachte das Institut für Arbeitsmarkt- und

Berufsforschung eine Studie heraus, die die Aus-wirkungen von

Sanktionen auf die langfristigen Vermittlungschancen

beleuchtete. Sie kamen zu dem Ergebnis, dass nach einer

Sanktion die Vermittlungs-chancen stiegen, langfristig sich

jedoch umgekehrt und deutlich negativ auf den Verbleib in

Arbeit auswirkten. Außerdem sanken langfristig die Verdienst-

möglichkeiten.

Quelle:

IAB-Forum: Schneller ist nicht immer besser: Sanktionen können sich

längerfristig auf die Beschäftigungsqualität auswirken

Heute sind über 15 Jahre nach Einführung von Hartz IV

vergangen. Es gab zwischenzeitig auch schon andere Studien,

aber auch sehr viele Erfahrungswerte Betroffener, die ähnliche

Zusammenhänge betonten. Außerdem die seelischen und

gesundheitlichen Auswirkungen langer Arbeitslosigkeit oder

prekärer Arbeitsverhältnisse.

Der vorliegende Artikel will diese Aspekte näher beleuchten und

negative Auswirkungen zusammen-fassen, aber auch Wege aus

einer solchen Lebens-situation aufzeigen.

Einleitung

Die Auswirkung von Massenarbeitslosigkeit auf eine

Gesellschaft, auf Familien sowie auf das Individuum wurde

erstmals in einer richtungsweisenden soziologischen Studie am

Beispiel „Die Arbeitslosen

von Marienthal“ wissenschaftlich untersucht (Paul F. Lazarsfeld,

Marie Jahoda, Hans Zeisel. S. Hirzel,Leipzig 1933).

Dabei konnten sowohl drastische Veränderungen im Verhalten

der Betroffenen, im Wertesystem,in der Zukunftsplanung, im

Zusammenleben, in den Schulleistungen von Kindern und auch

in der Wahrnehmung von Zeit (u.v.m.) festgestellt und

dokumentiert werden. Es wurden zudem geschlechts-

spezifische Unterschiede im Umgang mit der Situation erkannt

und beschrieben.

Welche Fragestellungen wurden damals verfolgt?

Fragen zu der Stellung zur Arbeitslosigkeit

Wie war die erste Reaktion auf die Arbeits-losigkeit?

Was hat der Einzelne getan, um Arbeit zu finden?

Wer hat auswärts Arbeit gefunden;

auf welchem Weg?

Welcher Arbeitsersatz wird geleistet?

Stellung zu Arbeitsgelegenheiten insbesondere zur

Auswanderungsfrage

Typen und Phasen des Veraltens

Welche Pläne haben die Untersuchten?

Unterschiede zwischen Erwachsenen / Jugend-lichen

Unterschiede zwischen Arbeitenden und Arbeitslosen

Verhältnis zu Fürsorge

Fragen zur Wirkung der Arbeitslosigkeit

Wirkung auf den psychischen Zustand der Bevölkerung

Wirkung auf Schulleistung der Kinder

Wirkung auf die Kriminalität

Sind die älteren oder die jüngeren stärker von der

Arbeitslosigkeit betroffen?

Haben sich Schwierigkeiten bei eventueller

Wideraufnahme der Arbeit gezeigt?

Haben sich politische Gegensätze verschärft oder

vermindert?

Hat sich die Stellung zur Religion verändert?

Haben sich allgemeine Interessenverschiebungen gezeigt?

Welche Veränderung hat die Zeitbewertung

durchgemacht?

Wie haben sich die Beziehungen der Einwohner

untereinander verändert?

Veränderungen innerhalb der Familie?

Welche Ergebnisse hatte die Studie gebracht?

Hier kurz zusammengefasst. Wer zeigte sich langfristig

ungebrochen, resigniert, verzweifelt, apathisch? Das Fazit war:

das resignierende Verhalten dominierte schließlich das gesamte

Leben in Marienthal.

Die Ergebnisse der Studie haben bis heute an Aktualität nicht

verloren. Und sie stellen zudem auch wesentliche Arbeitsfragen

eines Life- und Sozialcoachings dar.

Damals war die materielle Not allerdings viel stärker im

Vordergrund, weil aufgrund der besonderen Situation und der

folgenden Wirtschaftskrise keine soziale Absicherung mehr griff.

Heute sind Arbeitslose finanziell bessergestellt, aber dennoch

leben auch bei uns viele an einem Existenzminimum. Schwerer

wirken aber die seelischen, psychosozialen und psychoso-

matischen Auswirkungen von Langzeitarbeitslosigkeit. Es gibt

nach wie vor geschlechtsspezifische Unter-schiede in der

Wahrnehmung, im Umgang mit sowie der Verarbeitung von

Arbeitslosigkeit. Zudem finden sich Unterschiede in der

Entwicklung von Krankheits-bildern während einer

Langzeitarbeitslosigkeit.

Auch empfinden jüngere Menschen Arbeitslosigkeit anders als

ältere, da die jüngeren noch nicht auf Jahre oder Jahrzehnte

Arbeitstätigkeit zurückschauen.

Die gesellschaftlichen und Arbeitsverhältnisse haben sich seit

„Marienthal“ schon sehr verändert. Der Arbeitslose heute hat

zudem ganz andere Möglich-keiten, seine Zeit zu strukturieren

und den Tag zu füllen, auch wenn es sich hierbei nicht selten um

Ablenkung handelt (TV, Internet, Computerspiele, etc.)

Zurecht fragen sich mittlerweile wieder viele Menschen, ob

Arbeit überhaupt dem Leben Sinn verleiht.

„Soziologisch betrachtet, wirkt der moderne Arbeitsbegriff als

umfassende Beschreibung für individuelles und soziales

Handeln. Bestimmt die Gesellschaft noch den Wert der Arbeit

oder bestimmt die Arbeit den Wert der Gesellschaft bzw. ihrer

Mitglieder? Sind es die individuellen Wünsche oder die

gesellschaftlichen Anforderungen, die Menschen handeln

lassen? Ist es möglich, ein eigenständiges Selbst durch die Arbeit

zu entwickeln, oder sind wir alle nur die Marionetten des großen

Drahtziehers im Hintergrund? Welche Bedeutung hat die Arbeit

tatsächlich für das Leben des Menschen allgemein und

besonders für die Menschen im 21. Jahrhundert?“ Das fragt

Norbert Nüchter (Über die Bedeutung der Arbeit für das

menschliche Leben, 2009)

Auf der anderen Seite erleben wir einen kontinuierlichen Wegfall

von Arbeitsplätzen, der aufgrund technologischer

Entwicklungen nicht aufzuhalten ist. Es entstehen immer wieder

neue Berufsbilder, diese betreffen aber in der Regel die

Spezialisten.

„Seit dem Beginn der Moderne bemisst sich der Wert eines

Menschen am Marktwert seiner Arbeitskraft. Jetzt, da diese Ware

in einer automatisierten Welt zusehends überflüssig wird,

müssen wir den Menschen in seinem Verhältnis zur Gesellschaft

neu definieren.“

(Jeremy Rifkin, Das Ende der Arbeit, S. 13)

Der Arbeitsplatz als Erlebnis- und Gestaltungsraum

Dennoch bleibt der Arbeitsplatz in der westlichen Welt sicherlich

noch einige Zeit bei der Mehrzahl der Bürger das strukturierende

Merkmal im Lebenslauf und die Berufsrolle ein zentraler Aspekt

der Identität.

Denn der Arbeitsplatz ist mehr als nur eine Möglichkeit, seine

elementaren Bedürfnisse sicher zu stellen.Er ermöglicht auf der

Basis einer existentiellen Sicherheit die Grundlage für höhere

Bedürfnisse, die Selbstverwirklichung ermöglichen (vergl.

Maslow).

Aber auch der Arbeitsplatz selbst ist ein Ort, an dem Bedürfnisse

befriedigt werden. Der Arbeitsplatz ist ein Erlebnisraum. Arbeit

ist ein psychosozialer Aspekt.

Die Arbeitszeit strukturiert zum Beispiel die Tages-

und die Lebenszeit eines Menschen. Es entsteht ein Rhythmus.

Der Arbeitsplatz ermöglicht soziale Kontakte und bindet den

Menschen ein in ein soziales Netz. Dadurch nimmt der Mensch

teil an Gesellschaft, Kultur und Politik. Er bündelt seine

physischenund mentalen Energien und bringt diese zum

Ausdruck in der Herstellung eines Produktes, einer

Dienstleistung, einer Idee oder anderes. Indem die

Lebensenergie sinnvoll kanalisiert wird, erhält sich der Mensch

psychische und physische Gesundheit. Mit den sozialen

Kontakten entstehen selbstverständlich auch Reibung und

Konflikte, die wiederum Veränderung und Wachstum der

Menschen in Ihrer Persönlichkeit bewirken können.

Krisen bieten die Möglichkeit zu sinnvoller Neuaus-richtung im

Leben oder dazu, eigene Verhaltensmuster, Werte und Normen

zu überdenken und zu ändern. Der Mensch erlebt geistige und

körperliche Heraus-forderung, Erfolg und Misserfolg, Macht und

Ohnmacht. Er entwickelt Selbstwertgefühl durch zunehmenden

Wissens, Könnens und durch Leistung. All diese Aspekte wirken

sich entsprechend auch auf das soziale Umfeld aus, auf

Beziehung, Familie, Freundeskreis. Ebenso entstehen Aspekte

wie Status und Ansehen.

Der Arbeitsplatz als Erlebnis- und Gestaltungsraum

Wir leben in einer Gesellschaft, in der Freizeit ein wesentlicher

Aspekt des Lebens geworden ist. Aber eine Freizeit, die noch so

sinnvoll ausgefüllt wird, ersetzt nicht im gleichen Maße den

Stellenwert der Arbeit. Welche und wie viel Arbeit der Mensch

braucht, was er als Herausforderung erlebt, wie viel

Sinnhaftigkeit er durch Arbeit findet, kann nur der Einzelne für

sich selbst herausfinden und unterscheidet sich je nach

Persönlichkeitsstruktur und Wertesystem.

Dient die Identifikation mit der Arbeit einem Weg zur

Selbstverwirklichung oder wird Arbeit „nur“ als Möglichkeit

gesehen, finanziell am Gesellschaftsleben teil zu haben.

Der Mensch benötigt jedoch mindestens so viel Arbeit, damit er

den Kontakt zur gesellschaftlichen, kulturellen und politischen

Realität nicht verliert. Arbeit ist ein Aspekt von Gesundheit und

Gesundheit ist ein Aspekt von Arbeit. Mit einem Zitat

gesprochen:

„Gesundheit ist die Fähigkeit, lieben und arbeiten zu können“

(Sigmund Freud).

Arbeitslosigkeit und Gesundheit

a)

Macht Arbeitslosigkeit krank oder führt Krankheit zu

Arbeitslosigkeit?

Für beide Erklärungsmodelle gibt es zahlreiche Hinweise und

Belege. Das erste Erklärungsmodell kennt man unter dem Begriff

„Kausalitätshypothese“, das zweite nennt man die

„Selektionshypothese“.

In einzelnen Fällen können auch gleichzeitig beide Modelle als

Erklärung herangezogen werden.

Arbeitslosigkeit kann Folge und (Mit-)Ursache einer Erkrankung

sein (Dualität).

Die Gesetze einer wettbewerbsorientierten Mark-twirtschaft

führen leicht dazu, dass einerseits die „fitteren“ Bewerber im

Auswahlverfahren bevorzugt werden, aber auch, dass kranke

Arbeitnehmer bei einem hohen Angebot an Arbeitskräften einer

Gefahr der Kündigung eher ausgesetzt sind. Besonders bei

befristeten oder Zeitarbeitsverträgen. Dies spricht für das

Vorhandensein eines Selektionsprinzips.

Der Übergang in die Arbeitslosigkeit löst jedoch zahlreiche

Prozesse aus, die sich langfristig negativ

auf die Lebenssituation und Lebensführung der Betroffenen

auswirkt. Sie verlieren nicht nur einen beträchtlichen Teil des

Einkommens und sehen sich

mit ganz neuen Vorgaben durch Behörden konfrontiert, vor

denen viele zudem noch Angst haben. Es werden die oben

genannten Alltags-und Beziehungsstrukturen durcheinander

gebracht, aufgeweicht oder entfallen komplett (Der Arbeitsplatz

als Erlebnis- und Gestaltungsraum). Das weist auf das

Vorhandensein eines Kausalitätsprinzips hin.

Die Zeit- und Alltagsstruktur, die ein ganz wichtiges

Orientierungsprinzip im Leben darstellen, geratenin Unordnung.

Kontakte und Beziehungen gehen verloren, Teilhabe am

gesellschaftlichen Leben reduziert sich, ebenfalls die

Möglichkeit, gebraucht zu werden und Leistung zu zeigen, was

wiederum fehlende Anerkennung zur Folge hat sowie ein

Rückgang des Selbstwertgefühls.

Viele Betroffene verheimlichen zudem ihre Arbeits-losigkeit, weil

sie entsprechende negative Reaktionen aus ihrem Umfeld

befürchten. Die Gesellschaft neigt bei der Erklärung vieler

Phänomene zu Alltagstheorien, die wiederum eine Verstärkung

der Belastungssituation und Stigmatisierung bewirken.

„Phänomene wie Bagatellisierung, Individualisierung,

Naturalisierung und Historisierung von Arbeits-losigkeit

bestimmen das Bild in und den Umgang von der Gesellschaft mit

der Massenarbeitslosigkeitund den davon betroffenen

Menschen. Dieses gesellschaftliche Bild wiederum bestimmt die

individuelle Bewältigung der Erwerbslosigkeit direkt und

indirekt Betroffener wesentlich mit.“(September 2008:

Arbeitslosigkeit: Psychosoziale Folgen):

Bagatellisierung

Indem die Gesamtgruppe aller Arbeitslosen anhand bestimmter

Kriterien in einzelne Gruppen aufgespalten wird, von denen nur

spezielle Gruppen überhaupt in der offiziellen

Arbeitslosenstatistik erfasst werden, wird das wahre Ausmaß der

gesellschaftlichen Spaltung zu verbergen versucht.

Damit werden wachsende Gruppen von Arbeitslosen von

Leistungen aber auch von der öffentlichen Wahrnehmung

ausgeschlossen. Dies trifft ganz besonders auf Frauen zu, die

sich jahrelang um Familie und Haushalt gekümmert haben.

Individualisierung

Individualisierende Schuldzuweisungen wie z.B. Arbeitslosen

„Arbeitsunwilligkeit“, „zu geringe oder falsche Qualifikationen“,

„zu hohe Ansprüche an einen Arbeitsplatz“ oder „bewussten

Missbrauch von Sozialleistungen“ zu unterstellen, führt auf

Seiten der Arbeitslosen zu einem permanenten Recht-

fertigungsdruck, nicht zu der Gruppe zu gehören, die ihre

Situation selbst verschuldet hat. Dieser Mechanismus betont

und verschärft die Grenze zwischen Beschäftigten und

Erwerbslosen. Er verstärkt die soziale Stigmatisierung von

Arbeitslosen und erleichtert zudem den Beschäftigten die

Illusion der Kontrolle des eigenen Arbeitslosigkeitsrisikos durch

Wohlverhalten aufrechtzuerhalten. Die Individu-alisierung

macht somit aus den Opfern einer Arbeitsmarkt-Krise ihres

eigenen Schicksals und nimmt den Betroffenen damit eine

wesentliche Grundlage, um kollektiv politisch für die

Verbesserung ihrer Situation zu kämpfen.

Naturalisierung

Ausgrenzend wirkt ebenso, wenn Massenarbeitslosigkeit als

„von Natur gegeben“ betrachtet wird und somit aus den

Bereichen der aktiven Politik ausgeschlossen und ihr somit die

Sichtweise der bewussten Veränderbarkeit entzogen wird.

Historisierung

Die Abwälzung der Gründe für die Massenarbeitslosigkeit im

Deutschland der 90er Jahre auf die deutsche Vereinigung und

genauer die „Erblast des sozialistischen Systems der DDR“ oder

die dort konstatierte fiktive „verdeckte Arbeitslosigkeit“, ist ein

gesellschaftlicher Erklärungsversuch von Arbeits-losigkeit, der

die Lebensleistungen vieler Menschen massiv entwertet. Diesen

Menschen wird bedeutet, dass das, was sie in ihrem bisherigen

beruflichen Leben geleistet haben, sinn- und wertlos war.

Zahlreiche Studien weisen jedoch darauf hin, dass ein

Verursachungsprinzip (Kausalitätshypothese) vorherrschend ist

und Arbeitslosigkeit und prekäre Arbeitssituationen krank

machen.

„Arbeitslose Frauen und Männer sind von vielen Beschwerden

und Krankheiten häufiger betroffen als Erwerbstätige des

gleichen Alters (RKI 2003). Hinweise liefert etwa die

Arbeitsunfähigkeitsstatistik der gesetzlichen Krankenkassen. Der

Gesundheitsreport der Betriebskrankenkassen (BKK) aus dem

Jahr 2010 zeigt, dass arbeitslose Frauen im Jahr 2009 mit

durchschnittlich 22,8 Tagen deutlich häufiger arbeitsunfähig

waren, als weibliche Angestellte mit 12,4 Tagen. Bei Männern

betragen die entsprechenden Werte 19,5 und 9,7 Tage.“ (GBE

kompakt - 1/2012)

Weitere erhebliche Unterschiede zwischen Arbeitslosen und

Berufstätigen konnten die Autoren: Dr. Thomas G. Grobe, MPH

und Prof. Dr. Friedrich W. Schwartz in der

Gesundheitsberichterstattung des Bundes, Heft 13 bezogen auf

einzelne Diagnosen oder Diagnosegruppen, in der Krankenhaus-

verweildauer darlegen. Folgende Abbildungen zeigen die bei

arbeitslosen Männern bzw. Frauen erfassten Leistungstage der

GEK-Versicherten in Krankenhäusern im Vergleich zu

Leistungstagen bei aktuell Berufstätigen, aufgeteilt nach

ausgewählten Diagnosekapiteln der Internationalen

statistischen Klassifikation der Krankheiten in der 10.Revision

(ICD10). Auf die angegebenen Kapitel entfallen 99 % aller

Krankenhaustage.

Grundsätzlich gilt, dass Arbeitslose, im Vergleich zu

Berufstätigen, in Bezug auf alle Diagnosekapitel eine höhere

Inanspruchnahme von Krankenhausleistungen aufweisen

(gemessen an der Verweildauer). Bei Neubildungen, Krankheiten

des Kreislaufsystems, der Harn- und Geschlechtsorgane sowie

des Bewegungs-apparates finden sich geringe bis mäßige

Unterschiede zu Ungunsten von Arbeitslosen.

Deutlicher erscheinen die Differenzen bei Infektions-

erkrankungen, Stoffwechselerkrankungen, Krank-heiten der

Verdauungsorgane sowie bei Verletzungen und Vergiftungen.

Unter arbeitslosen Frauen finden sich zudem doppelt so viele

schwangerschaftsbedingte Krankenhaustage.

Die mit Abstand deutlichsten Unterschiede zeigen sich

hinsichtlich stationärer Aufenthalte wegen psychischer

Störungen: Arbeitslose Manner verbringen nahezu siebenmal

mehr Tage mit einer ent-sprechenden Diagnose im Krankenhaus

als Nicht-Arbeitslose, unter Frauen betragt das Verhältnis 3:1.

Nach diesen Ergebnissen lassen sich bei Männern 60% der

Unterschiede in der Krankenhaus-verweildauer zwischen

Arbeitslosen und Berufstätigen auf Krankenhaustage mit der

Diagnose einer psychischen Störung zurückfuhren, bei Frauen

erklären diese 37 % der Differenzen. Schwangerschafts-bedingte

Aufenthalte sind unter Frauen für etwa 32% der zusätzlich

erfassten Leistungstage von Arbeitslosen verantwortlich zu

machen.

Eine folgende Grafik soll das Risiko der Sterblichkeit in

Abhängigkeit vorausgegangener Arbeitslosendauer aufzeigen.

a)

Wie macht Arbeitslosigkeit krank?

Nicht nur Arbeitslosigkeit macht krank, sondern auch

sogenannte „prekäre“ Arbeitsverhältnisse.

Dazu zählen unterbezahlte Jobs, die sich am Mindestlohn und

darunter bewegen oder einfach die Person und Familie nicht

ernähren können, ohne Zusatzleistungen zu beantragen.

Zeitarbeitsverträge, unsichere Jobs aufgrund von

Umstrukturierungs-maßnahmen und Personalabbau sowie

Jobs, die nicht zur Qualifikation passen (Überforderung und

Unterforderung).

Außerdem wirkt sich allein der Gedanke an einen möglichen

Verlust oder die Angst vor Mangel für das psychische System

ganz genauso aus als sei der Mangel vorhanden. Das Gehirn und

damit auch die Körper-funktionen unterscheiden nicht zwischen

gedachten und realen Situationen. Dies ist aus der

Stressforschung zwischenzeitig bekannt. Und daher wirken sich

allein drohende Zustände schon krankmachend aus.

So kommen wir zu den Wirkprinzipien, die einen Organismus

krank machen können. Wir wissen, dass dauerhafte

Stressbelastungen zu vielfältigen neurologischen,

physiologischen und biochemischen Veränderungen führen, die

den Organismus langfristig schädigen. Kurze Stressmomente

oder -phasen werden durch den Organismus mit

entsprechenden Stressreaktionen kompensiert. Adrenalin und

weitere Botenstoffe werden ausgeschüttet, damit der

Organismus agieren oder reagieren kann.

Muskeltonus erhöht sich, die Herzfrequenz passt sich an und

Organfunktionen, die bei einer Angriffs- oder Fluchtreaktion

nicht benötigt werden, werden heruntergefahren. Nach

überstandener Gefahren-situation normalisieren sich diese

Prozesse, es kommt zu einer Entspannung Der Organismus ist

evolutionär darauf eingestellt, bei Gefahr mit Kampf oder Flucht

zu reagieren. Genauso, wie bei einer „realen“ Gefahr - z.B. bei

einem physischen Angriff - mit Kampf oder Flucht geantwortet

wird, so kann der Organismus bei seelischer oder

wirtschaftlicher Gefahr auch nicht anders reagieren. Er

antwortet mit denselben physiologischen Prozessen.

Arbeitslosigkeit, aber auch prekäre Arbeitsverhältnisse stellen

für die meisten Menschen erst einmaleine zu erwartende

Dauerbelastung (Stressor) dar, deren Ende zum aktuellen

Zeitpunkt jedoch noch unbekannt ist. Diese „Unbekannte“ löst

eine permanente Stresshaltung aus. Je länger die Situation

anhält, desto eher manifestieren sich entsprechende

Stresssymptome. Diese Dauerbelastung, bzw.das Ausbleiben der

Erholungspause, haben physiologische und organische

Veränderungen und Schädigungen zur Folge (dauerhaft

erhöhtes Adrenalin und Cortisol, Cholesterin, gestörter Zucker-

stoffwechsel, Bluthochdruck, erhöhter Muskeltonus, gestörte

Verdauungsfunktionen, Immundefizite u.v.m.).

Insgesamt sind mehrere Faktoren bekannt, wie Arbeitslosigkeit

zu Krankheit führen kann:

Stressmodell

Deprivationstheorie

Gesundheitsschädigendes Eigenverhalten und riskante

Lebensweise

Vitamin-Modell nach Peter Warr

Peter Warr, ein britischer Arbeitspsychologe, hat folgende

lebenswichtige „Vitamine“ der Arbeitswelt definiert:

Zu den Constant-Effekt-Faktoren zählen:

1. die Verfügbarkeit finanzieller Ressourcen

2. die physische Sicherheit

3. die soziale Position, die Selbstachtung und Anerkennung

durch andere

Diese Faktoren müssen vorhanden sein, damit eine gesunde

Basis existiert. Ist eine bestimmte Quantität erreicht, dann

verstärkt sich hier die Wirkung nicht mehr.

Zu den Additional-Decrement-Faktoren zählen:

1. die Möglichkeit zur Kontrolle der eigenen Lebensbedingungen

2. die Möglichkeit zu sozialen Kontakten

3. die Möglichkeit, eigene Fähigkeiten zu entwickeln und

anzuwenden

4. externe Zielvorgaben, die aktivierend und motivierend wirken

5. die Abwechslung und damit die Chance, neue Erfahrung zu

machen

6. die Vorhersehbarkeit und Durchschaubarkeit von Ereignissen

Hier ist ein „zu wenig“ genauso schädlich, wie ein „zu viel“.

Dauerhafter Mangel (Deprivation) oder ein zu erwartender

Mangel (also die Angst vor Mangel) ist ein Stressor, der wiederum

entsprechende Stressreaktionen im Organismus auslöst. Das

Nervensystem unterscheidet dabei vorerst nicht zwischen

materiellem und immateriellem Mangel.

Gesundheitsschädigendes Eigenverhalten und riskante

Lebensweise sind weitere Faktoren die bei vielen Menschen

unter Dauerstress, also auch bei Lang-zeitarbeitslosen,

anzutreffen sind. Dazu zählen unter anderem Probleme durch

einseitige Ernährung, erhöhter Alkohol- und Nikotinmissbrauch,

Tabletten-konsum und in der heutigen Zeit, erhöhte Sucht bei

der Nutzung digitaler Medien.

Arbeitslosigkeit ist zudem ein sehr großer sozialer Stressor, da er

zu Verlusten bei den zwischenmenschlichen Beziehungen führen

kann und so eine mangelnde soziale Eingebundenheit zur Folge

hat. Denn der Arbeitsplatz stellt in unserer Gesellschaft eine

zentrale Möglichkeit dar, soziale Kontakte zu leben und zu

pflegen. Arbeitslose leiden zudem häufig unter

Stigmatisierungen aus dem sozialen oder gesellschaftlichen

Umfeld und ziehen sich daraufhin zurück.

Rollenveränderungen, Identitätsverlust, mangelhaftes

Selbstwertgefühl und soziale Isolation sind bekannte Folgen.

Zahlreiche Arbeitslose entwickeln daher langfristig depressive

Verstimmungen bis hin zu Depressionen, Angststörungen,

Schlafstörungen, Reizbarkeit, Apathie und Resignation. Dies

alles hat einen bedeutsamen Rückgang von Vitalität und

Lebensqualität zur Folge.

Vitalität, Mut, Selbstwirksamkeitserwartung, dies sind alles

wesentliche Faktoren, um wieder aus einer solchen Krise

herauszukommen.

Finanzielle Einschränkungen bis hin zur Ansammlung von

Schulden kommen erschwerend hinzu.

Sie stellen nicht nur einen eigenen Stressor dar, sondern

schränken auch viele Aktivitäten und damit Teilhabe am

gesellschaftlichen Leben ein. Der Lebensalltag wird schwieriger,

viele Aktivitäten werden aufwendiger, z.B. weil kein Kfz

vorhanden ist, eine kaputte Waschmaschine führt zu erheblicher

Mehrarbeit, mangelnde Kaufkraft erkennt man ggf. am Äußeren

(Kleidung).

„Big Six“ der Überschuldungsgründe:

Quelle: iff Überschuldungsreport 2015

Viele dieser Aspekte und Problematiken stehen in einer

wechselseitigen Beziehung zueinander.

Auf diesem Weg entwickeln sich häufig sogenannte „multiple“

Belastungssituationen.

Mensch und Umwelt sind in einem „ökologischen System“

miteinander verbunden, wie später noch im Kapitel zum

methodischen Ansatz beschrieben wird. Wie jedes ökologische

System benötigt auch dieses ein ökologisches Gleichgewicht,

einen geregelten Austausch zwischen den Lebenswelten, eine

ausgewogene Homöostase.

Arbeitslosigkeit, Kindheit und Sozialisation

Besonders Kinder sind von finanziellen Einschränkungen

betroffen. Sie können an Aktivitäten Gleichaltriger nicht

teilhaben, können sich bestimmte Konsumgüter nicht leisten

und werden damit leichter zu Außenseitern. Häufig sind die

Wohnverhältnisse entsprechend eingeschränkt, was sich

hemmend auf die seelische Entfaltung der Kinder oder deren

Lernmöglichkeiten auswirkt.

Aber auch die Zukunft von Kindern arbeitsloser Eltern verläuft

nicht gleichermaßen erfolgreich, wie die von Berufstätigen.

„Söhne arbeitsloser Väter sind häufiger selbst arbeitslos –

entscheidend ist der Familienhintergrund.

Die Ergebnisse der Studie lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Söhne arbeitsloser Väter sind im Alter von 17 bis 24 Jahren

häufiger selbst arbeitslos als Söhne, deren Väter eine

Beschäftigung hatten.

Jedes Jahr mehr an väterlicher Arbeitslosigkeit im Alter 10 bis 15

Jahre des Sohnes erhöht die Arbeitslosigkeit des Sohnes um

etwa ein Drittel …“ (Prof. Dr. Steffen Müller, Wirtschaft im

Wandel, Jg. 22 (2), 2016)

Eine Studie von Bernhard Schmidpeter vom RWI Leibniz-Institut

für Wirtschaftsforschung Essen zeugt zudem: „Wenn Eltern zum

Zeitpunkt der Schulwahl – wenn die Kinder 10 Jahre alt sind –

arbeitslos sind, liegt die Wahrscheinlichkeit, dass ihre Kinder

später einen Universitätsabschluss machen, nur bei 25 Prozent.

Von den Kindern, die erst im Alter von 12 Jahren von der

Arbeitslosigkeit des Hauptverdiener-Elternteils betroffen sind,

erreichen dagegen 30 Prozent einen Studienabschluss. Der

ungünstige Zeitpunkt sorgt unter Kindern, die aufgrund der

Arbeitslosigkeit ihrer Eltern ohnehin schon benachteiligt sind,

also für einen Rückgang der Akademikerquote um rund 14

Prozent.

Im Durchschnitt erzielen betroffene Personen im Alter von 35 bis

37 Jahren ein um bis zu 3.500 Euro geringeres Jahreseinkommen

durch die Arbeitslosigkeit des Elternteils. Über die Dauer der

Karriere macht das einen Unterschied von bis zu 65.000 Euro

aus.“

Aber, wie sieht es mit den psychosozialen Aspekten bei den

Kindern und Jugendlichen aus?

Die Forschungen auf diesem Gebiet sind noch sehr dünn.

Sowohl in Statistiken als auch in Diskussionen werden sie

überwiegend als Teil der Familieversteckt mitthematisiert, wenn

es um Alleinerziehende, Mehrpersonenhaushalte ode Familien

geht.

„Elterliche (Langzeit-)Arbeitslosigkeit betrifft die Kinder (im

schulpflichtigen Alter) in ganz ähnlicher Weise wie die

Erwachsenen. Alle besonders auffälligen Symptome der

Auswirkungen von Arbeitslosigkeit im personalen und sozialen

Bereich sind auch bei den mitbetroffenen Kindern beobachtet

worden: Psychische Auffälligkeiten – Angstzustände,

Schlafstörungen, motorische Unruhe, emotionale Labilität,

Introver-sionen, Konzentrationsschwäche, Regressionen. Soziale

Auffälligkeiten – Abbruch sozialer Kontakte, Angst vor

Stigmatisierung, Verleugnung der Arbeitslosigkeit in der Familie,

Distanzierung von den Eltern, Leistungsabfall, Delinquenz.“

(Kinder arbeitsloser Eltern: Erfahrungen, Einsichten und

Zwischen-ergebnisse aus einem laufenden Projekt Karl G. Zenke,

Günter Ludwig)

Kinder lernen besonders in den ersten Jahren durch

Vorbildfunktion. In der Lernforschung nennt man dies „Lernen

am Modell“. Kinder von langzeitarbeitslosen Eltern, deren Eltern

ebenfalls schon arbeitslos waren, also Arbeitslosigkeit über zwei

oder drei Generationen hinweg, sind ganz besonders betroffen ,

da sie diesen Zustand als Normalität erleben. Sogenannte „Hart-

4-Generationen“ gibt es schon in Deutschland.

Kinder arbeitsloser Eltern haben im Vergleich zu anderen

erheblich weniger berufliche Erfolgschancen und leiden sehr viel

häufiger unter Zukunftsängsten und anderen psychischen

Störungen sowie Entwicklungsdefiziten.

Interventionsmöglichkeiten und Maßnahmen

Arbeitslosigkeit ist ein gesamtgesellschaftliches Phänomen und

Problem und kann nicht nur dem Einzelnen zugeschrieben

werden und nicht nur beim Einzelnen ansetzen.

Der alleinige Fokus auf den Einzelnen erhöht dessen

Problematik, da dies eine Form der Stigmatisierung darstellt, bei

dem der Betroffene die Fehler und die Lösungen bei sich selbst

suchen muss.

Vielen Maßnahmen liegt die Annahme zugrunde, die

Arbeitslosigkeit sei „verhaltensbedingt“, also selbst verschuldet.

Wissenschaftlich gesehen kann dies jedoch nicht belegt werden,

da hierzu rückwirkend niemals das notwendige Datenmaterial

erstellt werden kann. Es handelt sich also grundsätzlich um eine

Vermutung.

Bei schwachem Arbeitsmarkt oder zu geringen

Verdienstmöglichkeiten oder branchenbedingten Arbeits-

marktkrisen liegen zudem ganz klar strukturelle Probleme vor,

auf die der einzelne keinen Einfluss hat.

Und dennoch muss selbstverständlich eine Beratungsarbeit,

unter der Berücksichtigung der äußeren Faktoren, verstärkt

beim Individuum ansetzen. Denn dieses benötigt auf mehreren

Ebenen Unterstützung.

Gesellschaftliche und erst wirtschaftliche Einflussfaktoren lassen

sich nur langfristig durch Aufklärung, Wertewandel oder

politisch verändern.

Fassen wir noch einmal zusammen, welche Probleme sich beim

Individuum und seiner Familie durch Langzeitarbeitslosigkeit

entwickeln und welche Lebenslebereiche betroffen sein können:

Grafik: Knut Diederichs

a)

Welche Interventionen oder Maßnahmen können als

kritisch bewertet werden?

Sämtliche Maßnahmen, bei denen die Annahme im Raum steht,

der Arbeitslose sei vordergründig oder allein für seine Situation

verantwortlich, rufen entweder Widerstände hervor oder lösen

Gefühle der Stigmatisierung aus.

Sich wiederholende Maßnahmen, wie zum Beispiel, das dritte

Bewerbungstraining, zeigt einerseits, dass die ersten beiden

offensichtlich nicht von Erfolg gekrönt waren und werden von

den Betroffenen auch häufig als Schikane empfunden. Denn aus

ihrer Sicht haben sie seitdem „alles“ versucht. Die Inhalte

wiederholen sich zudem, was eher langweilt als motiviert.

Inhalte von Bewerbungstrainings sind nahezu identisch, aber

auch widersprüchliche Meinungen, zum Beispiel zur

Bewerbungsstrategie, rufen Irritation hervor.

Dazu zählen auch der Fokus auf zu viele (Anzahl) und wenig

zielführende Bewerbungsaktivitäten, nur um eine bestimmte

Quote zu erreichen. Sowie Bewerbungen auf Stellen außerhalb

der Qualifikation oder des Selbstwertes. Erkennt der Bewerber

darin eine sinnvolle, wenn auch schmerzhafte Alternative, dann

bekommt die „Neuorientierung“ einen anderen Stellenwert.

Zu hohe Ziele oder wenig herausfordernde Ziele gehören

ebenfalls dazu. Eine zu hohe Konzessions-bereitschaft bei der

Art der angestrebten Arbeit ist demotivierend. Sogenannte „bad

jobs“, also prekäre Arbeitsverhältnisse, sollten vermieden

werden. Sie können in einzelnen Fällen zum schnellen Erfolg

führen, aber langfristig tragen diese nicht zum Erhalt der